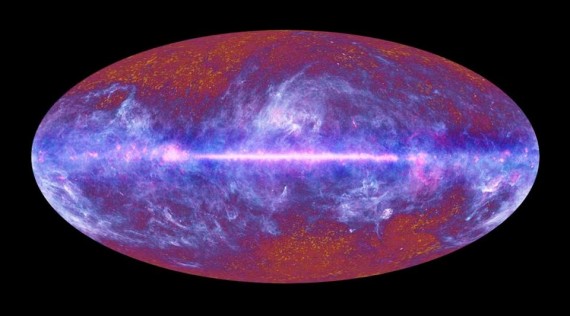

«C'est

un pas de géant dans la compréhension des

origines de l'Univers» qui serait né il

y a 13,82 milliards d'années, avec une

connaissance vingt fois meilleure qu'auparavant, s'est

félicité le directeur

général de l'Agence spatiale

européenne (ESA), Jean-Jacques Dordain, en

présentant les premiers résultats de Planck

à Paris.

«Les

données de Planck corroborent de façon

spectaculaire l'hypothèse d'un modèle d'Univers

relativement simple», plat et en expansion, tel que

décrit par la théorie standard du Big Bang,

résume l'ESA.

Certes,

cette carte «ressemble un peu à un vilain ballon

de rugby ou à une oeuvre d'art moderne, mais je peux vous

assurer que certains scientifiques auraient pu échanger

leurs enfants contre cette image», a lancé George

Efstathiou, astrophysicien à l'Université

britannique de Cambridge (Royaume-Uni), qui commentait les

résultats de Planck au siège de l'ESA.

Car

«il s'agit d'une image de l'Univers tel qu'il

était 380 000 ans après le Big Bang»

seulement, lorsque sa température frisait les

3000°C, a-t-il souligné.

Avant

cela, l'Univers était si chaud qu'aucune lumière

ne pouvait s'en échapper. Planck a donc capturé,

sur l'intégralité du ciel, la trace fossile des

tout premiers photons (grains de lumière) qui ont jailli

dans le cosmos, voyageant pendant plus de 13 milliards

d'années pour nous parvenir.

Ce

rayonnement fossile est désormais ultra froid, à

seulement 3°C au dessus du «zéro

absolu» (-273°C). Invisible à nos yeux, il

peut toutefois être détecté dans la

gamme des ondes radio.

Grumeaux

Le

rayonnement de fond cosmologique (CMB) présente d'infimes

fluctuations de température qui correspondent à

des régions de densité

légèrement différente, des

«grumeaux» de matière qui portent en eux

le germe de toutes les étoiles et galaxies que nous

connaissons aujourd'hui.

Mais

pour pouvoir mesurer ces infimes fluctuations, au

millionième de degré près,

l'instrument haute-fréquence HFI de Planck a dû

être refroidi à seulement un dixième de

degré au-dessus du zéro absolu.

Une

prouesse technologique, en apesanteur et dans le vide, «sans

équivalent» et qu'«aucun engin spatial

ne pourra surpasser avant longtemps», a relevé

Jean-Jacques Dordain.

Globalement,

cette première vague de données (500 milliards de

mesures combinées) confirme «de façon

éclatante et avec une précision

inégalée le modèle cosmologique

standard», fournissant du même coup une

connaissance plus fine des ingrédients de la

«recette cosmique».

Selon

le CNRS et l'agence spatiale française (CNES), qui ont

financé plus de 50% de la fabrication de Planck, la

quantité de «matière

ordinaire», celle que nous connaissons au quotidien, a ainsi

pu être légèrement

réévaluée à la hausse.

Elle

ne représente toutefois que 4,9% de la masse totale de

l'Univers. La matière noire, dont l'existence n'a

été mise en évidence qu'indirectement,

en constitue 26,8%. Le reste (68,3% contre 72,8% auparavant)

consisterait en une mystérieuse

«énergie noire», qui serait à

l'origine de l'accélération de l'expansion de

l'Univers.

Planck

a d'ailleurs permis de réviser à la baisse le

rythme de cette expansion par rapport à la valeur de

référence utilisée actuellement par

les astronomes. «Il en résulte que l'âge

de l'Univers serait de 13,82 milliards d'années»,

soit 80 millions de plus que ce que l'on pensait

précédemment, souligne l'ESA.

La

carte de Planck est si précise qu'elle a fourni quelques

résultats surprenants, notamment sur les échelles

les plus grandes de l'Univers.

«Il

y a une partie de l'image où le modèle ne

décrit pas exactement ce qu'on attendait (...) C'est

peut-être un signe que le modèle de l'inflation de

l'Univers est incomplet», selon François Bouchet,

l'un des responsables de la mission pour le CNRS.

Une autre physique, plus

«exotique», serait-elle nécessaire pour

le décrire en entier? Voilà de quoi donner du

grain à moudre aux scientifiques du monde entier durant des

années, espère Jean-Jacques Dordain.